Solo unos días después de ver publicada

mi novela La soledad del tirador,

vuelvo al barrio que recreé en ella, el de mis tres novias infaustas: Infancia,

Adolescencia, Juventud –¿me comprendes, Lev Tolstói?–, y, como siempre, con ese

miedo respetuoso que nos despiertan los lugares que fueron

importantes dentro de un dolor, dirijo la vista al caminar hacia donde empezó todo, unos cuantos metros de tierra en el que antaño estaba clavada una

canasta de baloncesto. Solo unos días después de que viera la luz La soledad

del tirador, en el sitio donde justamente estaba la estructura que soportaba el

tablero que me vio lanzar un millón de tiros, hay un extraño cartel

informativo.

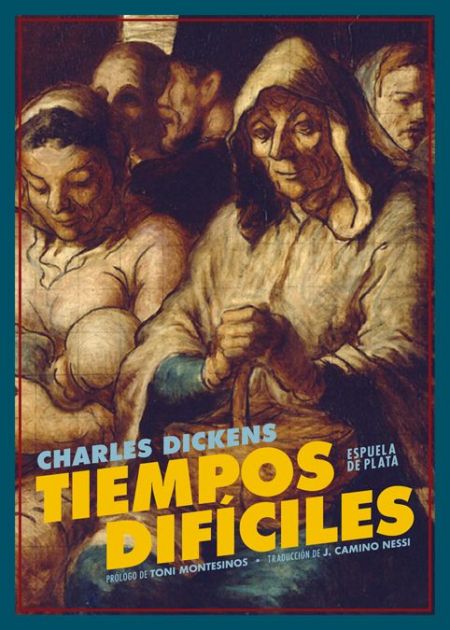

Lo veo de lejos, me acerco y a la vez sigo lejos: en la perplejidad de que el ayuntamiento, en una osadía insospechada de repugnante insensibilidad, presuma de que esas calles cuentan con algo que de repente quieren exponer como atracción, casi diría, turística: las llamadas “casas baratas”, donde fueron a parar los inmigrantes miserables en su día y que siguieron siendo y han seguido habitadas hasta el día de hoy. Casitas a ras de suelo, dignas, sin duda alguna más que mi propio piso, probablemente más barato incluso, situado en edificios donde hacinaron a miles de familias, donde la vida tenía que ser barata porque no había dinero casi ni para lo básico. Pero casas, en todo caso, que reflejan una realidad tan dura, que desgarra cómo las han querido convertir en aliciente de conocimiento callejero. Para mi vergüenza, veo ese cartel que enaltece, bajo parámetros históricos, algo que habría que llenar de cobardía social y pudor a los dirigentes del barrio. El mismo barrio, bien surtido de estatuas modernas y calles asfaltadas y parques para niños agradables, del que hablan de vez en cuando en la tele, en la radio, siempre por casos infames de desahucios, de pobreza infantil, de asociaciones que recogen alimentos para los más necesitados. El barrio de la droga, el barrio de la delincuencia, el barrio de la vulgaridad y el analfabetismo. El mismo barrio de mi pasado en este presente, como compruebo al hablar con un joven solidario que ayuda a niños que sufren carencias en sus casas, y no solamente de tipo material.

Lo veo de lejos, me acerco y a la vez sigo lejos: en la perplejidad de que el ayuntamiento, en una osadía insospechada de repugnante insensibilidad, presuma de que esas calles cuentan con algo que de repente quieren exponer como atracción, casi diría, turística: las llamadas “casas baratas”, donde fueron a parar los inmigrantes miserables en su día y que siguieron siendo y han seguido habitadas hasta el día de hoy. Casitas a ras de suelo, dignas, sin duda alguna más que mi propio piso, probablemente más barato incluso, situado en edificios donde hacinaron a miles de familias, donde la vida tenía que ser barata porque no había dinero casi ni para lo básico. Pero casas, en todo caso, que reflejan una realidad tan dura, que desgarra cómo las han querido convertir en aliciente de conocimiento callejero. Para mi vergüenza, veo ese cartel que enaltece, bajo parámetros históricos, algo que habría que llenar de cobardía social y pudor a los dirigentes del barrio. El mismo barrio, bien surtido de estatuas modernas y calles asfaltadas y parques para niños agradables, del que hablan de vez en cuando en la tele, en la radio, siempre por casos infames de desahucios, de pobreza infantil, de asociaciones que recogen alimentos para los más necesitados. El barrio de la droga, el barrio de la delincuencia, el barrio de la vulgaridad y el analfabetismo. El mismo barrio de mi pasado en este presente, como compruebo al hablar con un joven solidario que ayuda a niños que sufren carencias en sus casas, y no solamente de tipo material.

Malditos hijos de puta quienes colocan máscaras de carnaval al sufrimiento de la gente, para taparlo, para aparentar que está superado. Pienso en las gentes que salen en La soledad del tirador, en toda esa desesperación, en toda esa tristeza que pisaba yo de las manos de mis tres novias, y no puede ser una simple casualidad que, en el mismo punto del suelo donde estuvo la canasta donde encontré un oasis para la podredumbre, la desesperanza y la miseria, convertido en el mejor jugador de la historia con mis zapatillas despellejadas y mi camiseta mil veces relavada, en ese mismo centímetro, hoy yazga un cartel que recuerda el porqué de un lugar, entiéndase, el porqué de la pobreza. Como si hubiera que celebrarla, como si, al nombrarla, el barrio mierdoso se vistiera de interesante sociología, para hacernos creer que esas vidas baratas ya no existen hoy, que los niños sin comida, los colegios públicos transformados en guetos y los ancianos echados de sus viviendas pertenecen a otra época lejana que no tiene nada que ver con la nuestra. Malditos hijos de la gran puta.