Desde la “Política” de Aristóteles del siglo IV a. C. hasta

la “Política poética” de Juan Ramón Jiménez, el mundo de las letras ha estado

asociado continua y plenamente con la política. Ésta es aire que respiramos: no

interesarse por ella es a la vez tener postura política; no hay remedio ni

escapatoria. Hoy, el ciudadano se ha hecho animal político, y el político se ha

especializado en su poder público hasta convertirlo en profesión. Un clima que

contrasta fuertemente con el de antaño, cuando una elite solía copar ambos

terrenos, totalmente imbricados: el de la intelectualidad y creatividad

literarias, y el del cargo como representante del pueblo: alcalde, diputado,

senador e incluso presidente de país. Los ejemplos llenarían las páginas de

todo un periódico.

Por ceñirnos a nuestra era moderna y periférica, un

vistazo al Reino Unido nos llevaría a Benjamin Disraeli, primer ministro y

prolífico novelista en el siglo XIX, o a Winston Churchill, que incluso llegó a

recibir el premio Nobel –de literatura–, y que fue un excelso pintor, como

destacó Charles Chaplin. En Francia, Victor Hugo y Chateaubriand, además de cumbres

literarias, serían sujetos próximos a los Bonapartes de aquellos tiempos tan

esperanzadores como oscuros. Y qué decir de la Italia en la que el

propio Mussolini imitó las ideas del poeta y narrador Gabrielle D’Annunzio,

desde 1897 un diputado famoso por sus discursos.

En América Latina, José Martí es aún bandera de lemas

cubanos de libertad y patriotismo –por no hablar de Fidel Castro, del que es

habitual encontrar hasta literatura ¡infantil! en las librerías de La Habana–; el

ensayista Domingo Faustino Sarmiento, como presidente de la Argentina, o su

compatriota José Hernández, autor del “Martín Fierro”; el colosal humanista Andrés

Bello en Venezuela, maestro de Simón Bolívar; el comunista Pablo Neruda, que

como senador criticó de forma encarecida al gobierno chileno en los años

cuarenta, hasta tener que huir y vivir en la clandestinidad para evitar que lo

detuvieran… Narradores, poetas, dramaturgos consagrados al Estado, a las

instituciones de diferentes regímenes; también en España, por supuesto, con Benito

Pérez Galdós –tímido en las Cortes, donde era diputado de una localidad

¡puertorriqueña!–, Vicente Blasco Ibáñez, cuyo perfil de agitador social lo llevó a huir de la justicia a París,

aunque luego entrara en el Congreso por el partido Unión Republicana, o Camilo

José Cela, senador de las primeras Cortes Generales de la Transición, por no

hablar de la Generación del 98…

Inabarcable este mundo de ayer en el que el político era un

humanista, cuando no un erudito o un verdadero sabio; más abarcador el de hoy,

trufado de políticos escritores, más en la vena de la redacción de memorias,

caso de Felipe González, Alfonso Guerra, José María Aznar o José Bono. Y más

difícil, mucho más difícil es ver a nuestros representantes desarrollar una

escritura de corte más artístico, rotundamente literaria: el más famoso, el

hispano-peruano Mario Vargas Llosa, que en “El pez en el agua” (1993) narró su

campaña para la presidencia que perdió ante Fujimori; o el prestigioso Luis

Alberto de Cuenca, que tanto ha trabajado en la gestión cultural, como en la

secretaría de Estado de Cultura entre los años 2000-2004. Pero también habría

que destacar al difunto José Antonio Labordeta, diputado en el Congreso por la

Chunta Aragonesista, y a Joaquín Leguina, ex presidente de la Comunidad de

Madrid y autor de más de una veintena de obras entre cuentos, novelas y ensayos,

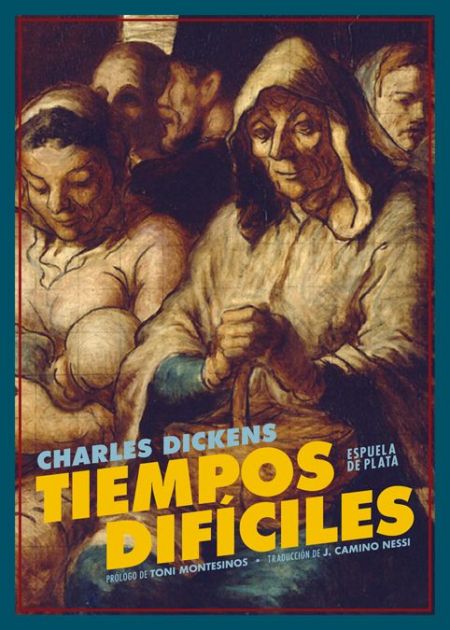

de muy buena acogida entre el público. O Manuel Pimentel, también con una obra

extensa –ocho novelas le contemplan desde el año 2000; también ha publicado un

par de libros de relatos, siete ensayos y hasta un libro para niños– y editor

de una iniciativa variada y realmente interesante, con los sellos Almuzara,

Berenice y Toro Mítico.

Todos ellos, tanto los políticos literatos o los que sólo

leen la “literatura” que les cae en sus mesas de trabajo, no estaría de más que

leyeran al inventor del género ensayístico: Montaigne. Éste, como alcalde de

Burdeos, fue un ejemplar mediador en asuntos sociales de gravedad; un

conciliador que buscó la armonía entre los que pensaban de diferente manera. Su

tolerancia y su buena educación deberían ser fuente de inspiración, y su axioma

preferido: "Qué sé yo”, un ejemplo de humildad para muchos de nuestros

representantes.

Publicado en La Razón, 21-II-2015, con el reportaje